「独身税」という言葉を耳にすると、多くの人が「独身者や子なし夫婦に特別な税金が課されるのか?」と不安を感じるかもしれません。実際、SNSでは「2026年から独身税が始まる」「いくら取られるのか」「何歳から対象なのか」といった情報が飛び交い、「頭おかしいのでは」と批判する声も少なくありません。

こうした話題は、ときに「子育て世帯と独身世帯」「既婚者と未婚者」といった立場の違いを強調し、社会の分断を助長するきっかけにもなっています。そのため、冷静に「独身税とは何か」を整理し、実際の制度やデマの真偽を見極めることが重要になります。

本記事では、独身税という言葉の意味や海外での事例、そして2026年から導入予定の制度との関係を、簡単に分かりやすく解説していきます。

記事のポイント

- 独身税って何?デマ?本当にやるの?

- 独身税の対象者

- いつから始まる?

- 仕組みがおかしいといわれる理由

この記事を書いた人

ひとり時間マイスター辰子(@ohitori_tatsuko)

ひとり時間マイスターの辰子(36)です。

音楽フェスも旅行も焼肉もいつも一人。

「ひとりは恥ずかしくない!」を提唱しながら、ひとりの贅沢を語ります。

一人だからこそ気づけること、味わえること。

そんな“ちょうどいい毎日”を紹介します。

目次

独身税についてわかりやすく簡単に解説!

- 独身税とは?2026年の支援金が“独身税”と呼ばれる理由を簡単に解説

- 独身税はいくら?気になる金額負担の目安

- 独身税はいつから?制度の導入スケジュール

- 独身税はデマ?本当の制度との違い

- 独身税なんて「頭おかしい」と批判される理由

- 「実質的な負担ゼロ」という表現への疑問

独身税とは?2026年の支援金が“独身税”と呼ばれる理由を簡単に解説

「独身税」とは、文字どおり独身者や子どもを持たない世帯に追加で課税する制度を指す俗称です。

しかし実際に日本で「独身税」という法律が存在するわけではありません。

では、なぜ日本で「独身税」という言葉がこれほど話題になるのでしょうか。その背景にあるのが、2026年度から始まる「子ども・子育て支援金」制度です。これは少子化対策の財源として新たに創設されるもので、医療保険料に上乗せして広く国民から拠出し、その財源を妊娠・出産時の給付や児童手当の拡充など子育て世帯向けの施策に充てる仕組みです。

そのため子どもがいない人にとっては「自分が負担したお金がファミリー世帯に回っていく」という印象を受けやすく、俗に「独身税」と呼ばれるようになりました。ただし実際には、制度は独身や子なし夫婦だけを狙ったものではなく、結婚や子どもの有無にかかわらず、すべての医療保険加入者が負担する仕組みになっています。

海外の独身税から見える“うまくいかなかった現実”

海外では、実際に「独身税」やそれに近い制度が導入されたことがあります。たとえば旧ソ連では、一定年齢を過ぎても子どもを持たない成人に対して「子なし税」と呼ばれる課税が行われていました。賃金の一部を徴収する仕組みでしたが、経済や社会状況の変化にともなって縮小され、最終的にはソ連崩壊とともに廃止されています。

またブルガリアでは、独身成人に5-10%の税を課すことで結婚を増やそうとしました。しかし、こうした優遇措置を拡充しても、少子化や貧困の改善効果は限定的であり、格差を十分に解消するには至らなかったと指摘されています。

このように、海外の事例を見ても「独身税」と呼ばれる制度は長続きせず、十分な成果を上げられなかったことが分かります。こうした経緯も、日本での支援金制度が「独身税」と呼ばれる背景を理解する上で参考になります。

独身税はいくら?気になる金額負担の目安

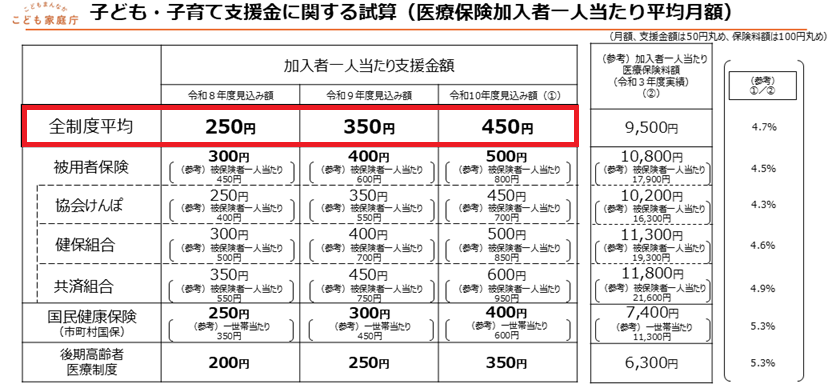

独身税と揶揄される子ども・子育て支援金は、政府試算によると、平均値として、2026年度は月約250円、2027年度は月約350円、2028年度は月約450円と公表しています。

ただし、これはあくまで加入者全体の平均額にすぎません。加入している保険の種類や扶養有無、そして年収によって負担額が変わるとされています。収入が高い人ほど金額は大きくなり、年間で1万円を超えるケースも。

政府試算をもとに令和3年度の総報酬を用いて機械的に計算した場合、年収ごとの目安は次のとおりです。

| 年収 | 負担額(月額) | 負担額(年額) |

| 200万円の場合 | 350円 | 4,200円 |

| 400万円の場合 | 650円 | 7,800円 |

| 600万円の場合 | 1,000円 | 12,000円 |

| 800万円の場合 | 1,350円 | 16,200円 |

| 1,000万円の場合 | 1,650円 | 19,800円 |

辰子

辰子このように「平均」だけを見ると数百円のイメージですが、年収が高い層では年間1〜2万円近い負担になるケースもあり、印象は大きく変わります。

このように「独身税いくら?」と単純に問うのは難しく、実際の負担は平均額ではなく年収ベースで見ていくことが重要です。平均額だけを見ると「月250円〜450円程度」と軽く感じられますが、年収600万円や800万円といった層では月1,000円以上、年間では1万円を超える負担になる試算も出ています。逆に年収が低い人ほど金額は抑えられるため、負担感は小さくなります。

ただし、これらはあくまで政府が示した試算ベースの目安に過ぎません。最終的な料率や具体的な算定方法、各医療保険制度ごとの細かな負担額は、今後の制度設計によって変わる可能性があります。したがって「独身税いくら取られるのか」という問いに一律の答えはなく、現時点では自分の収入や加入制度を前提にした大まかな目安として捉えておくことが大切です。

独身税はいつから?制度の導入スケジュール

それでは、独身税と呼ばれる「子ども・子育て支援金制度」はいつから始まるのでしょうか。

結論からいうと、2026年度(令和8年度)から段階的に導入され、2028年度(令和10年度)に本格実施となる予定です。初年度は月額平均250円程度の負担から始まり、年を追うごとに徐々に引き上げられる仕組みです。

ただし、ここで示されている金額やスケジュールはあくまで政府が示した試算ベースの目安であり、最終的な制度設計の中で変わる可能性があります。

独身税の対象者は?独身の人だけが対象になるわけではない

「独身税の対象者は誰なのか」「何歳から課されるのか」といった疑問もネットでよく検索されます。しかし実際には、独身者や子なし夫婦だけが狙い撃ちされるわけではありません。2026年度から導入される子ども・子育て支援金制度は、独身か既婚か、子どもがいるかどうかにかかわらず、医療保険に加入しているすべての人が対象です。

子ども・子育て支援金の対象者

- 被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の加入者

- 国民健康保険の加入者

- 後期高齢者医療制度の加入者

具体的には、会社員が加入する健康保険、フリーランスや自営業者が加入する国民健康保険、公務員や大企業職員の共済組合、さらには後期高齢者医療制度の加入者まで、幅広い国民が負担を分かち合う仕組みになっています。年齢で区切る制度でもないため、「独身税は何歳から?」という疑問も誤解に基づくものです。

もっとも、低所得者への配慮は盛り込まれており、国民健康保険では18歳までの子どもにかかる均等割が全額軽減されるほか、所得水準に応じて支援金の負担を軽減する仕組みが導入される予定です。つまり、制度はあくまで「国全体で子育てを支える」ための仕組みであり、独身や子なし世帯だけに特別な負担を課すものではありません。

独身税はデマ?本当の制度との違い

「2026年から独身税が始まる」「何歳からいくら取られるのか」といった情報は、SNSやまとめサイトで頻繁に拡散されています。しかし、これは事実ではありません。日本に「独身税」という法律や制度は存在せず、実際に導入されるのは子ども・子育て支援金制度です。

上で解説した通り、子ども・子育て支援金はすべての医療保険加入者から拠出される仕組みです。そのため独身・既婚、子どもの有無にかかわらず広く負担する制度となっています。

ただし、実際に恩恵を受けられるのは妊娠・出産や子育て世帯に限られるため、独身者や子なし世帯からすれば「自分は負担するばかりで見返りがない」と感じやすい構造です。こうした不公平感が、「独身税」という言葉を生み出し、単なるデマと切り捨てられない背景となっています。

さらにSNSやネット上では、この構造が強調されることで「独身者ばかりが損をするのでは」という誤解や反発を生み、制度趣旨とは異なる形で議論が過熱しているのが現状です。

独身税なんて「頭おかしい」と批判される理由

SNSでは「独身税は頭おかしい」と強い言葉が飛び交っています。これは単なる感情的な反発ではなく、実際の制度設計や負担のあり方に対する至極まっとうな懸念が背景にあります。

主な理由を整理すると以下のとおりです。

「頭おかしい」と批判される理由

- 控除が受けられない独身者の負担感

- 分断をあおるリスク

- 社会保険料の高さへの反発

- 政府説明への不信感

控除が受けられない独身者の負担感

独身は配偶者控除や扶養控除を受けられず、もともと税負担が重めです。その上で支援金が加われば「事実上の独身税がすでにあるのに、さらに負担を強いられる」という不満が出ます。

さらに「将来子どもを持つかもしれない独身者にまで負担を課せば、逆に結婚や出産を遠ざける」という“本末転倒”な意見にもつながっています。

分断をあおるリスク

「なぜ独身ばかりが損をするのか」という感情が広がり、子育て世帯への批判に飛び火するケースもあります。制度の趣旨は子育て支援であっても、不公平感が強調されることで世代間・家庭間の対立を生みかねません。

社会保険料の高さへの反発

日本では、給与からおよそ15%前後が社会保険料として既に天引きされています。内訳は、厚生年金や健康保険料などで、労使折半といっても本人負担はかなり大きな割合です。

そのため多くの人が「すでにこれだけ払っているのに、さらに子ども・子育て支援金まで上乗せされるのか」と強い不満を抱きます。支援金自体は月数百円〜千円程度でも、「高額な社会保険料にさらに追加される」という感覚が批判の背景にあります。結果として「まずは高齢者医療費など既存制度を見直すべきでは」という声が根強くなっているのです。

政府説明への不信感

政府は「賃上げで実質ゼロ」と説明していますが、この点についても「本当に負担感はなくなるのか?」と疑問視されています。手取りや企業負担の実情については、次の見出しで詳しく解説します。

「実質的な負担ゼロ」という表現への疑問

政府は、子ども・子育て支援金について「社会保険料の引き上げを抑制し、さらに賃上げを進めることで実質的な負担はゼロになる」と説明しています。しかし、この言い方には多くの疑問が投げかけられています。

まず、賃上げ分を相殺材料にする説明に対しては、「本来は自分の手取りになるはずの賃金が、支援金という形で徴収されてしまうのに、それを“ゼロ”と呼ぶのは不自然だ」という批判があります。また、社会保険料の伸びを抑える前提自体が曖昧で、本当に負担が軽減されるのかは不透明です。

さらに、支援金は労使折半で負担する仕組みのため、企業にとっても大きな問題となります。年収が高い従業員ほど支援金の額も増え、それが従業員数に応じて企業負担として積み上がっていきます。個人レベルでは「数百円〜数千円」と見える負担も、従業員100人規模の会社になれば、企業全体で相応の増額負担となるわけです。そのうえで賃上げも同時に進めることなんてできるのでしょうか。中小企業を中心に「現実的に厳しいのではないか」という声が上がるのも当然です。

こうした点を踏まえると、「実質的な負担ゼロ」という政府の説明は楽観的すぎるとの指摘は極めてまっとうであり、国民や企業が疑問視するのも無理はないといえます。

総括:【5分でわかる】独身税はデマ?簡単に理解する2026年支援金の仕組みと批判の理由

「独身税」と呼ばれる制度は、日本の法律には存在せず、2026年に導入されるのは「子ども・子育て支援金」です。ただし、その仕組みが医療保険料に上乗せして徴収されるため、「結局は独身や子なし世帯にとって不利では?」という誤解や不満が広がり、独身税という言葉が定着してしまいました。

実際に、独身者は配偶者控除や扶養控除を受けられないため、すでに税負担は重くなりがちです。その上で「支援金」が追加されれば、不公平感は一層強まります。「すでに給料の15%前後が社会保険料として天引きされているのに、さらに取られるのか」という率直な疑問も当然でしょう。

制度の本質は「子育て世帯を支えるための社会的な負担」であり、独身か既婚かを問わず全員が対象になります。大事なのは、デマや不確かな情報に振り回されず、制度の仕組みや負担の仕方を正しく理解すること、そして来たる税負担に備えて少しでも個人で準備する必要があるということです。

あわせて読みたい

お金がかからないソロ活アイデア11選!趣味・癒し・スキルアップでひとり時間をもっと豊かに

「ソロ活」と聞くと、高級なレストランや趣味、ひとり旅など“ちょっと贅沢な楽しみ”を想像する人も多いかもしれません。でも実は、ソロ活はもっと身近で、お金をかけず…

あわせて読みたい

【ひとり鳥貴族ガイド】初心者も安心!ひとり飲みを気軽に楽しむためのポイントと過ごし方を紹介

仕事帰りにちょっと一杯、週末にひと息つきたいとき——「鳥貴族にひとりで入っても大丈夫かな?」そんなふうに感じたことはありませんか?最近では、おひとりさまで居酒…

あわせて読みたい

ココスで一人時間を満喫!一人席の魅力と安心して過ごすポイント解説

ファミリーレストランといえば、家族や友人とワイワイ楽しむ場所というイメージが強いかもしれません。しかし最近では「ひとりで気軽に利用できるファミレス」として注…

あわせて読みたい

一人映画ってやばい?!実は8割の人が経験済み!周りの目が気にならないコツと楽しみ方

「一人で映画って、なんだか寂しい気がする…」「友達や恋人と行くものじゃないの?」そんなふうに感じて、“ひとり映画”に一歩踏み出せない方も多いかもしれません。私も…