旅先の神社やお寺でいただく「御朱印」。朱色の印と美しい筆文字が重なり、まるで小さな芸術作品のように感じられる──そんな瞬間を楽しみにしている人も多く、ひとり旅やソロ活の楽しみのひとつにしている人も多いでしょう。

ところが近年、SNS上では「御朱印がひどい」「がっかりした」といった投稿が増えています。なかには「怒られた」「対応が冷たかった」という声もあり、御朱印をめぐるトラブルや不満が話題になることもしばしば。

なぜ「ひどい」と言われるようになったのでしょうか。その背景には、御朱印人気による過剰な期待、参拝マナーのすれ違い、さらには転売など信仰の本質を揺るがす行為まで、さまざまな要因が重なっています。

この記事では、「御朱印がひどい」と呼ばれる理由や、神社・お寺側の事情、そして白虎隊ゆかりの地で実際に起きた“御朱印中止”騒動などを通して、御朱印文化の光と影を丁寧にたどります。

この記事を書いた人

ひとり時間マイスター辰子(@ohitori_tatsuko)

ひとり時間マイスターの辰子(36)です。

音楽フェスも旅行も焼肉もいつも一人。

「ひとりは恥ずかしくない!」を提唱しながら、ひとりの贅沢を語ります。

一人だからこそ気づけること、味わえること。

そんな“ちょうどいい毎日”を紹介します。

目次

御朱印がひどい?炎上・転売問題から見える御朱印文化の今

- そもそも御朱印とは?意外と知られていない意味と由来

- 「字が下手でひどい?」御朱印が“がっかり”と言われてしまう理由

- 御朱印転売がひどい!信仰をお金に変える“悲しい現実”

- 「対応がひどい」「怒られた」──御朱印所で起きるトラブルとその背景

- 白虎隊ゆかりの御朱印中止騒動──“ひどい”の本当の意味を考える

- 御朱印ブームの課題と、美しく残したい文化の本質

- ひとり旅やソロ活でこそ味わえる、御朱印巡りの魅力

そもそも御朱印とは?意外と知られていない意味と由来

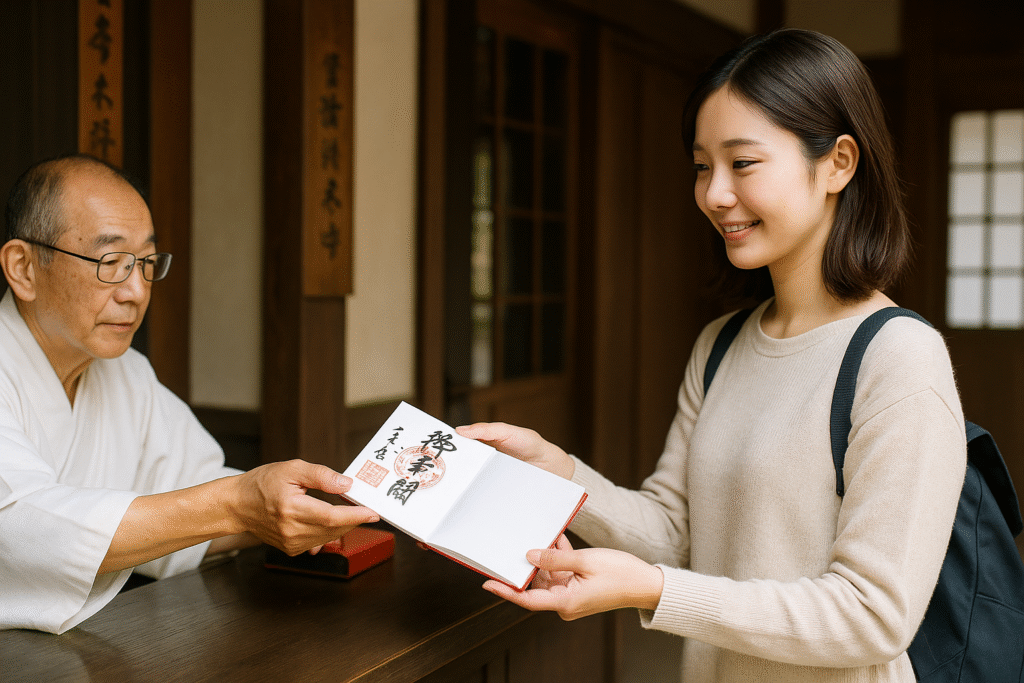

御朱印とは、本来「写経を奉納した証」としてお寺で授与されていたものです。

参拝者が心を込めて写経を納めた際に、僧侶が「奉納を受け取りました」という印として墨書と朱印を記した──その行為が、現在の御朱印のかたちへとつながっていきました。

やがてこの習慣は神社にも広まり、「参拝の証」として御朱印が授与されるようになります。

現在では、御朱印帳に日付や寺社の名前、祀られている神仏の名などを記し、朱印を押していただくのが一般的です。御朱印には、「この地で神仏に手を合わせた」という信仰の記録であり、感謝と祈りを形にした印という意味が込められています。

そのため、御朱印は作品ではなく信仰の証。書き手によって文字の形や筆圧が違うのは当然のことであり、それぞれが「その日、その瞬間の祈り」を表しています。同じ神社でも日によって字体が異なるのは、“手仕事の証”であり、まさに生きた文化とも言えるでしょう。

「字が下手でひどい?」御朱印が“がっかり”と言われてしまう理由

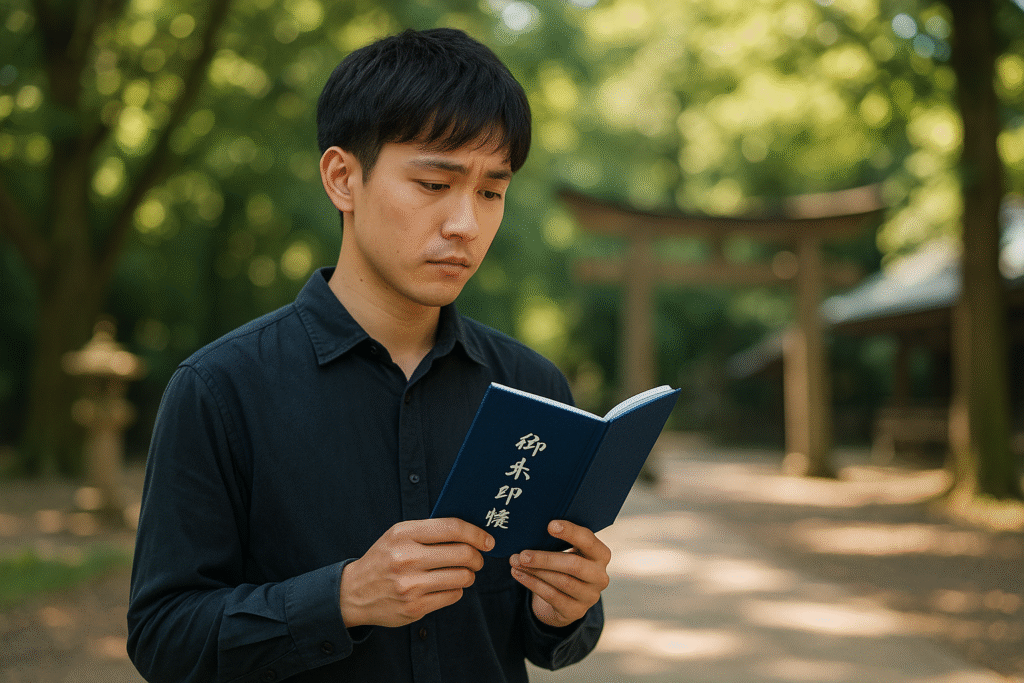

「御朱印がひどい」と言われる理由の中で最も多いのが、「字が下手だった」「雑に書かれた」という声です。

SNSでは芸術的な御朱印の写真が多く、それと比べて“思っていたのと違う”と感じてしまう人が増えています。

しかし、御朱印の文字は書道作品ではなく、神仏の名を記す「信仰の記録」です。

達筆かどうかよりも、「心を込めて書かれているか」「祈りを理解して受け取るか」が大切なポイントです。

また、書き手の体調や混雑状況などによって文字の印象が変わることもあり、人気の神社では1日に何百件も対応するため、すべてを均一に書くのは難しいのが現実です。こうした事情を知らずに“理想の御朱印”を想像して訪れると、「思っていたのと違う=ひどい」と感じやすくなります。

ですが、御朱印は人の手が生み出す一期一会の印です。

本来の意味や、その瞬間の出会い・空気感まで味わっていれば、“下手”という感想さえもきっと生まれないでしょう。ひとり旅で御朱印をいただくときは、誰かと比べるのではなく、自分だけの旅の記録として静かに受け取ってみてください。

辰子

辰子それこそが御朱印本来の魅力です。

御朱印転売がひどい!信仰をお金に変える“悲しい現実”

「御朱印がひどい」と言われる理由のひとつに、転売問題があります。

神社やお寺で授与された御朱印が、フリマアプリやネットオークションで高値で売られている──そんな現象が、近年では少なくありません。中には「限定御朱印」や「人気神社の書き置き」が数千円から一万円以上で取引されるケースもあり、本来“信仰の証”であるはずのものが完全に商品化されてしまっているのです。

こうした行為は、多くの寺社関係者から「ひどい」「悲しい」と声が上がっています。

そもそも御朱印は、参拝者自身が祈りを込めて神仏と向き合い、その場で受け取ることに意味があります。第三者が転売して利益を得ることは、その信仰行為そのものを軽視することにつながります。

近年では、寺社側も御朱印に関する対策を強化しています。

「郵送対応を中止する」「転売禁止の注意書きを添える」といった対応を取るところが増加しています。一部では、転売が確認された際に「御朱印の授与自体を一時中止」するケースもあり、信頼関係の回復が課題となっています。

神社側の対策

- 郵送の中止

- 書き置きの“手渡し限定”化

- 「転売禁止」の注意書き

- 転売が確認された場合の授与中止

“御朱印の商業化”がもたらすジレンマ

一方で、時代の流れとともに寺社や自治体自らが御朱印を“発信ツール”として活用する動きも見られます。

キャラクターとのコラボや季節限定のカラフルな御朱印など、SNS映えを意識した企画が増え、観光振興の一環として注目を集めています。こうした試みは、多くの人に神社仏閣に関心を持ってもらうきっかけにもなっていますが、

一方で「ビジネス色が強まり、転売を助長しているのでは」という声も少なくありません。限定デザインや数量制限のある御朱印ほど転売の対象になりやすく、信仰よりも“コレクション性”が前に出てしまうケースもあります。

それでも、参拝者の減少や運営費の問題を抱える寺社や自治体にとっては、こうした取り組みも文化を守るための生き残り策といえるかもしれません。

るるぶ&more(大手旅行ガイドブックのブランドサイト)等でも、

「御朱印女子特集」といった特集が組まれていますしね。

御朱印の本当の価値は、お金や見た目ではなく祈りの時間そのものにあります。

ひとり旅の途中で神社を訪れ、静かに手を合わせ、筆の音や墨の香りを感じながら受け取る──その静かな瞬間にこそ、御朱印の意味が宿るのです。

「対応がひどい」「怒られた」──御朱印所で起きるトラブルとその背景

SNSや口コミでは、「御朱印の対応がひどかった」「怒られた」「無愛想だった」という声も目立ちます。

せっかく参拝したのに、冷たくされたように感じてショックを受けた──そんな体験を投稿する人も少なくありません。

確かに、実際に不快な対応を受けた人もいます。ただ、そうした出来事のすべてが「誰かが悪い」と言い切れるものではなく、お互いの立場や状況の違いから生まれるすれ違いであることも少なくないのです。

たとえば、御朱印をお願いしたときに他の参拝者の対応中だったり、祭事や祈祷の準備に追われていたりすれば、

神職や職員の返答がどうしても短くなることがあります。それを「そっけない」「怒られた」と感じてしまうこともあるでしょう。

さらに、近年の御朱印ブームで、「どうせSNSに載せるために来ているのだろう」と見られてしまう場面もあります。実際は純粋な気持ちで参拝していても、そうした先入観が対応のトーンに影響してしまうこともあるのです。

御朱印所は観光施設ではなく、神聖な空間の一部。

お互いの立場や状況を少し想像するだけで、「ひどい」と感じた出来事の印象がやわらぐかもしれません。

人気神社ほど“流れ作業”になってしまう理由

日光東照宮や伏見稲荷大社のような有名神社では、連日多くの参拝者が御朱印を求めて訪れます。

当然、手書き対応には限界があり、あらかじめ用意された「書き置き御朱印」を配布する場合も。その際、参拝者が「手書きじゃないなんてひどい」と感じてしまうことも少なくありません。

一方で、神社側は“できる限り多くの人にお渡ししたい”という思いから、効率的な方法を選んでいます。つまり、「対応がひどい」と感じる裏側には、参拝者を思う誠実な努力がある場合も多いのです。

ひとりで御朱印巡りをしていると、こうした状況により敏感に気づけることがあります。

周囲に流されず、自分のペースで静かに待ち、心を落ち着けて受け取る──その時間自体が、参拝の一部でもあります。「ひどい」と感じる出来事も、視点を変えれば、神仏と自分の心を見つめ直すきっかけになるかもしれません。

白虎隊ゆかりの御朱印中止騒動──“ひどい”の本当の意味を考える

飯盛山(福島県会津若松市)で“白虎隊ゆかりの御朱印”が「ひどい」と話題になったのは、2019年のことです。

この場所では、代々続く墓守の方が、一枚一枚、心を込めて手書きで御朱印を授与していました。

しかし、参拝者から「書くのが遅い」「対応が悪い」といった苦情が相次ぎ、ついには「当分、書く気持ちにはなれません」という掲示を出し、授与を中止する事態となりました。

直書きの御朱印をやむなく休止したこの出来事は、「参拝者のモラル」や「御朱印文化のあり方」を改めて問い直すきっかけとなったのです。

この出来事は、御朱印ブームの陰で薄れつつある“感謝”や“敬意”の心を、改めて見つめ直すきっかけとなりました。急がず、比べず、待つ時間さえも大切に──。そうした穏やかな心で向き合うことこそが、御朱印を通して得られる“本当の祈り”なのかもしれません。

御朱印ブームの課題と、美しく残したい文化の本質

御朱印がテレビやSNSで取り上げられるようになって久しく、“御朱印ブーム”と呼ばれる現象は全国に広がりました。各地で限定デザインやアート風御朱印が登場し、若い世代の参拝者も増加。一見すると、伝統文化が再び脚光を浴びる喜ばしい流れのように見えます。

しかし一方で、このブームには「課題」も残っています。

御朱印ブームの課題

- 御朱印の「見た目」ばかりが注目される

- 参拝を省略して御朱印だけを求める人が増加

- 写真撮影や転売を目的とした行為

- 寺社側も観光需要に対応しすぎている現状

見た目の美しさを競う「御朱印ランキング」や「御朱印コレクション」が広がり、“御朱印を集めること”が目的化してしまうケースが増えているのです。参拝をせずに御朱印だけを求める人、写真撮影を優先してマナーに欠ける人、そして転売やSNS投稿を目的に行動する人──。こうした行為は、信仰文化としての御朱印を軽んじる風潮につながっています。

また、神社やお寺の側にも課題があります。

観光需要に応えるために、デザイン性の高い御朱印を次々と発行し、スタンプラリー化が進む一方で、「本来の意味が薄まっている」と懸念する声も。信仰と観光の間で、寺社側も対応に悩んでいるのが現状です。

とはいえ、御朱印文化そのものが悪いわけではありません。

むしろ、“自分の足で訪れ、自分の手で受け取る”という行為には、ひとり時間の豊かさが詰まっています。誰かと競うのではなく、自分の内側と向き合いながら静かにページを重ねていく──それが御朱印の原点です。

「ひどい御朱印」という言葉が生まれるほどに、多くの人がこの文化に関心を持つようになったのは事実。

だからこそ、これからは“きれいさ”ではなく“心のこもった一枚”を求める人が増えていくことを願いたいものです。

リンク

リンク

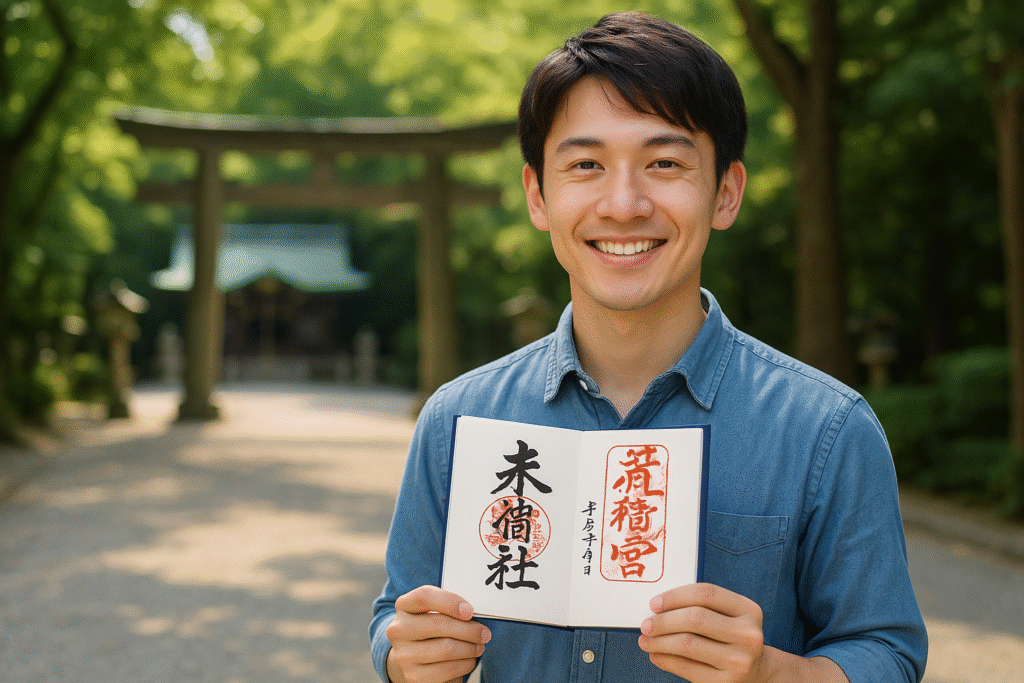

ひとり旅やソロ活でこそ味わえる、御朱印巡りの魅力

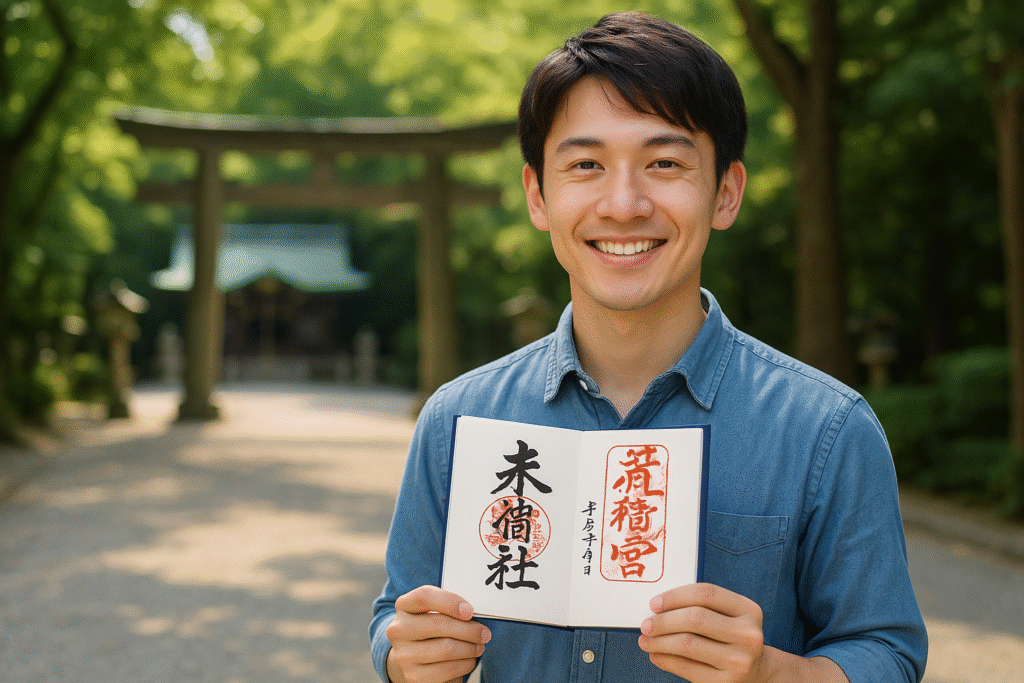

御朱印巡りは、実はひとり旅やソロ活と非常に相性のよい時間の過ごし方です。

誰かと一緒だとつい会話や写真撮影に意識が向きがちですが、ひとりで訪れると、神社やお寺の静けさ、風の音──そうした“空気の密度”まで感じ取ることができます。

ひとりで歩く道中は、まるで自分自身の心を整えるような時間。

御朱印所で静かに順番を待ち、手書きの文字が浮かび上がるのを眺めていると、日常のせわしなさが少しずつ遠ざかっていきます。忙しい現代において、「何もしない贅沢」を味わえる貴重な瞬間でもあります。

最近では、旅の途中で御朱印をいただきながら、静かな時間を楽しむ“ひとり旅”をする人も増えています。

「御朱印帳を片手に地方の神社をめぐる」「観光地よりも落ち着いた寺社を訪ねる」──そんな旅は、自分と向き合う穏やかな時間をくれるものです。日常の喧騒から少し離れたいとき、御朱印巡りは心を整える“リセット旅”にもなるでしょう。

全国の有名寺社7選|御朱印巡り×ひとり旅におすすめ

| 寺社名 | 所在地 | 特徴 |

| 太宰府天満宮 | 福岡県 | 学問の神・菅原道真公を祀る全国屈指の天満宮。 梅の花をモチーフにした御朱印が有名。 |

| 伏見稲荷大社 | 京都府 | 「千本鳥居」で有名。複数の御朱印がある。 |

| 伊勢神宮 | 三重県 | 日本人の心のふるさと。御朱印は簡素な形式。 |

| 日光東照宮 | 栃木県 | 徳川家康公を祀る華やかな神社。 御朱印も複数あり、限定デザインも登場。 |

| 清水寺 | 京都府 | 京都を代表する観音霊場。 境内に複数の御朱印所があり、御朱印帳も人気。 |

| 中尊寺 | 岩手県 | 世界遺産・金色堂が有名。 御朱印は墨の力強さが美しく、仏教的重みを感じる一枚。 |

| 浅草寺 | 東京都 | 東京最古の寺院。力強い墨書と朱印が特徴的。 雷門・仲見世と合わせて観光性も高い。 |

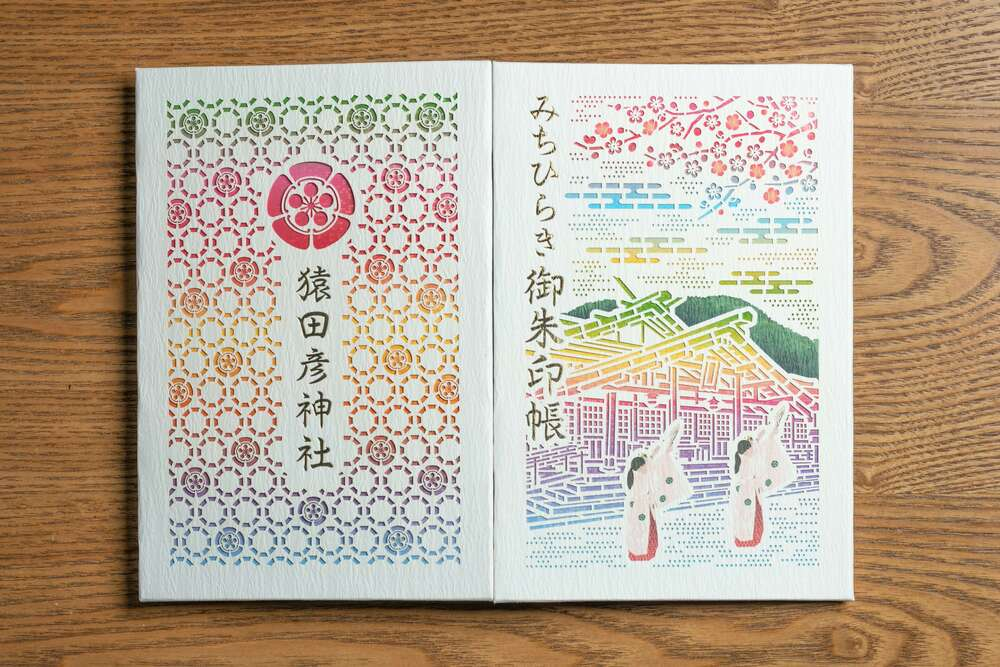

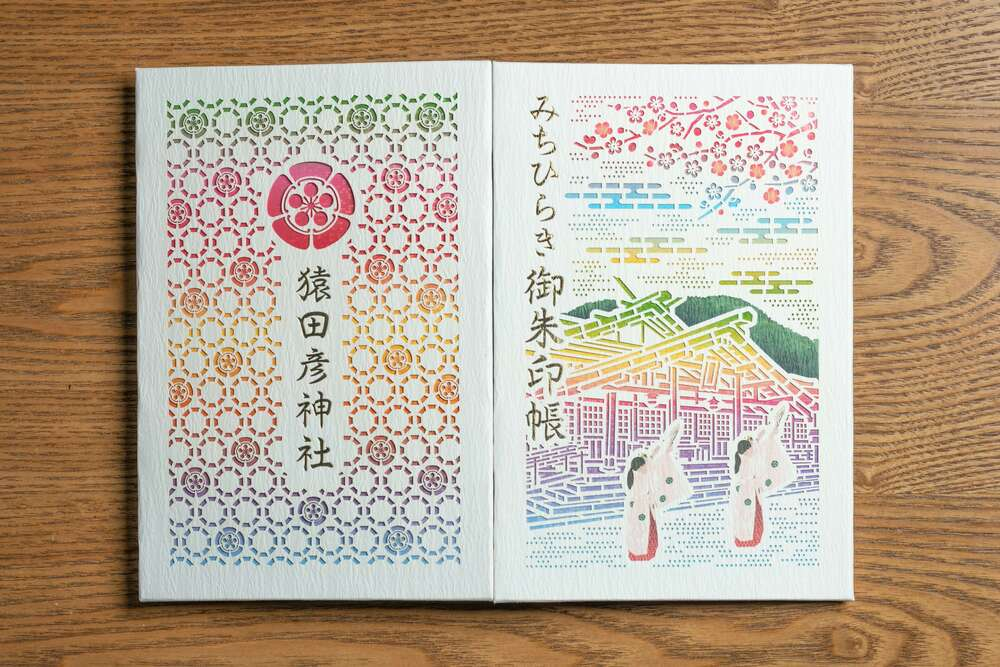

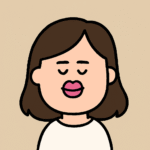

伊勢市の猿田彦神社で購入できる御朱印長が素敵すぎる!

一人で行くからこそ、誰にも急かされず、誰とも比べず、自分のペースで歩ける。そんな自由さが、御朱印巡りの真の魅力です。自分の目と心で体験する価値を大切にしてみてください。

\ 御朱印巡りの旅を予約するなら、一括検索できるサービスがおすすめ! /

総括:御朱印がひどいと言われる理由とは?炎上・転売・ブームの影|一人旅で見直す御朱印の本当の価値

「御朱印がひどい」と言われる背景には、見た目や対応への不満だけでなく、時代の流れや人々の価値観の変化が隠れていました。

御朱印は本来“写経を奉納した証としてお寺で授与されていたもの”。それを「作品」や「商品」としてではなく、その場所での参拝の証として受け取ることができれば、ひどい・がっかりといった感情はきっと薄れていくはずです。

御朱印文化がこれからも続いていくために大切なのは、敬意と感謝を忘れないこと。「ひどい」と感じた出来事の中にも、学びや気づきが必ずあります。ひとり旅を通して、自分のペースで神仏と向き合い、心の静けさを取り戻す。

そんな時間が増えていけば、御朱印はきっと、これからも美しい形で残っていくでしょう。

あわせて読みたい

【一人旅入門】一人旅ができない女性の心理と克服法|勇気が出ない人へ贈る行動ステップ

「一人旅をしてみたいけれど、どうしても勇気が出ない」そんな気持ちを抱えている女性は意外と多いものです。SNSや動画サイトでは、一人旅を楽しむ人の写真や動画が並び…

あわせて読みたい

【2026年最新】一人用おせちはセブンイレブンやコンビニで買える?半額情報から通販・推し活おせちまで…

近年は「おせちは家族や大勢で食べるもの」というイメージから、「一人用おせちを気軽に楽しむ」というスタイルへと変化しています。セブンイレブンやファミリーマート…

あわせて読みたい

【体験レポあり】フェス一人参加の割合は?男女ともに“ひとり参戦”を選ぶ人が増えている理由

音楽フェスの季節になると、「行きたいけれど一人はちょっと不安…」と感じる人も多いのではないでしょうか。私自身も、最初にひとりでフェスに行ったときは少し緊張しま…

あわせて読みたい

【一人しゃぶ葉は迷惑?】ひとりしゃぶしゃぶの魅力と安心して楽しむためのポイントを解説

「しゃぶしゃぶをひとりで食べに行くのは、少し勇気がいる」そう感じている方は、決して少なくないのではないでしょうか。しゃぶ葉は、野菜やお肉を好きなだけ楽しめる…