御朱印帳を手にしたとき、最初に迷うのが「どのページから始めるの?」という素朴な疑問です。表紙には上下の記載がないものも多く、「裏から始めてしまった」「左開きにしてしまった」と不安になる人も少なくありません。

さらに、「最初のページは伊勢神宮がいい」「裏面を使うのは失礼」など、ネット上にはさまざまな情報があふれています。

御朱印は信仰の証であり、同時に“旅の記録”でもあります。難しいルールはありませんが、基本的なマナーを知っておくことで、安心して御朱印巡りを楽しむことができます。

この記事では、御朱印帳の始め方・裏面や最後のページの扱い方など、初心者でも迷わないようにわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

ひとり時間マイスター辰子(@ohitori_tatsuko)

ひとり時間マイスターの辰子(36)です。

音楽フェスも旅行も焼肉もいつも一人。

「ひとりは恥ずかしくない!」を提唱しながら、ひとりの贅沢を語ります。

一人だからこそ気づけること、味わえること。

そんな“ちょうどいい毎日”を紹介します。

目次

御朱印とは?

- そもそも御朱印とは?意外と知られていない意味と由来

- 【初心者必見!】御朱印帳でやってはいけないこと7選|マナーをしっかり理解しよう

そもそも御朱印とは?意味と由来をやさしく解説

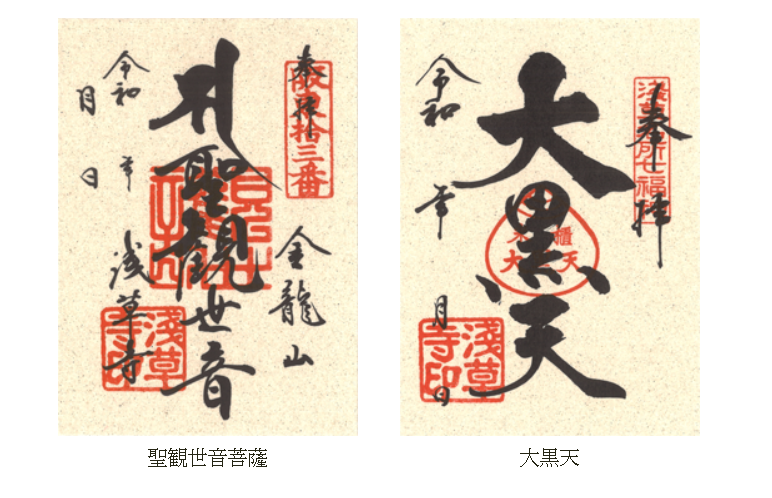

御朱印(ごしゅいん)とは、神社やお寺を参拝した証として授与される印章と墨書のことです。神社では「参拝の証」、お寺では「納経(写経を奉納した証)」として始まり、現在では信仰の枠を超えて、旅の記録や心を整える時間として御朱印巡りを楽しむ人も増えています。

御朱印は、「この地で神仏に手を合わせた」という祈りの記録であり、感謝の気持ちを形にした印でもあります。ひとつひとつの御朱印には、その寺社の歴史や祈りが込められ、墨書の筆跡や朱印の配置にも個性があります。

一冊の御朱印帳は、ただのノートではなく、あなた自身の旅の足跡であり、祈りのアルバムです。ページを重ねるたびに、自分の歩んできた時間や心の変化が静かに刻まれていく――そんな奥深い魅力が御朱印にはあります。

【初心者必見!】御朱印帳でやってはいけないこと7選|マナーをしっかり理解しよう

御朱印帳は「参拝の記録」であると同時に、神仏への敬意を表すものです。

だからこそ、知らないうちにマナー違反をしてしまわないよう注意をしなければなりません。ここでは、御朱印巡り初心者が特に注意しておきたい“やってはいけないこと”を7つにまとめました。

どれも難しい決まりではありませんが、少し意識するだけで、より丁寧で気持ちの良い参拝ができます。

御朱印帳でやってはいけないこと7選

- 御朱印を「スタンプラリー感覚」で集める

- 参拝をせずに御朱印だけをもらう

- 混雑時に大声で話す

- メモ帳やノートなど“御朱印帳以外”に書いてもらう

- 書いてもらっている最中に話したりスマホをいじる

- お金を“支払い”のように扱う、おつりをもらうのは避ける

- 書置きの御朱印を雑に扱う

① 御朱印を「スタンプラリー感覚」で集める

御朱印は記念のスタンプラリーではなく、参拝の証です。

目的が「数を集めること」になってしまうと、本来の意味から離れてしまいます。御朱印は「神仏に手を合わせた証」であり、信仰や感謝の気持ちを込めて受け取るもの。数やデザインではなく、“どんな場所でどんな気持ちでいただいたか”を大切にしましょう。

御朱印のコンテンツ化・ビジネス化は色々なところで懸念されています。詳しくはコチラの記事!

② 参拝をせずに御朱印だけをもらう

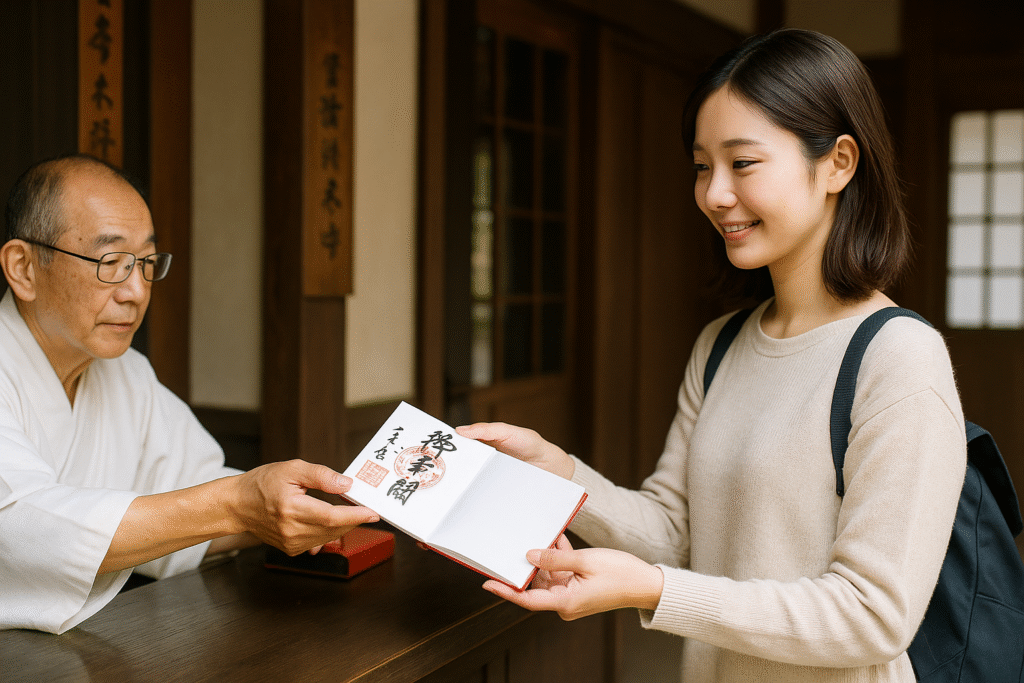

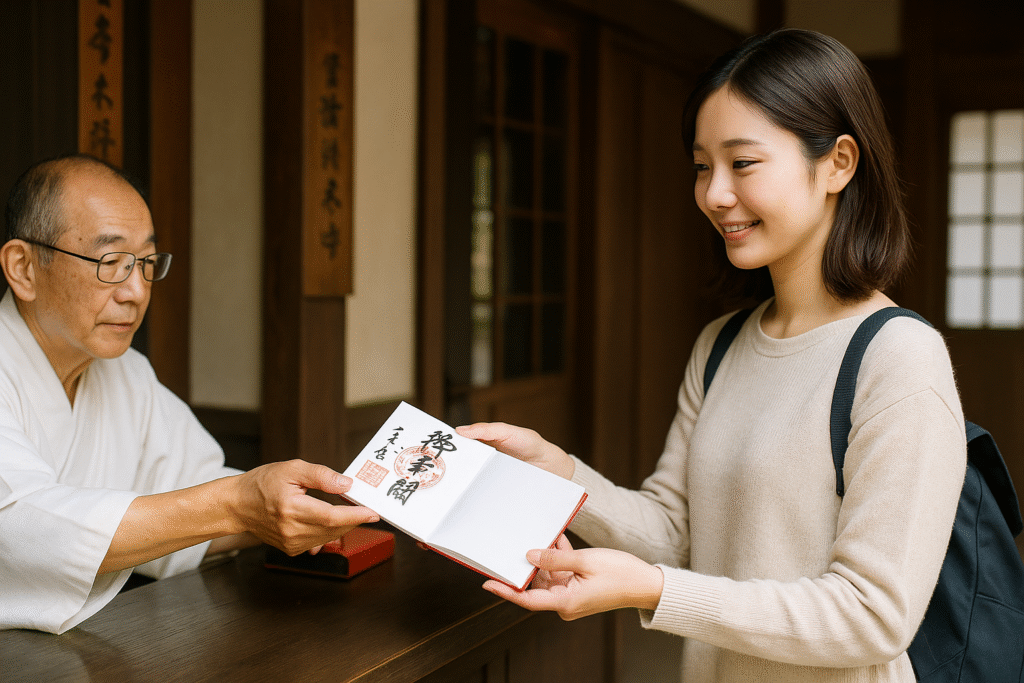

御朱印を受ける際は、必ずお参りを済ませてからお願いするのが基本です。

神社では拝礼を、お寺では本堂での合掌を終えてから社務所・納経所へ向かいましょう。御朱印帳を先に出してしまうと、マナーを知らない印象を与えてしまう場合があります。

③ 混雑時に大声で話す

特に人気の神社やお寺では、御朱印を待つ人が多く並びます。

待ち時間短縮のために書置きとしているところもありますが、限定のものなどは特に待ち時間は長くなります。時間が長くても、大声で話したり、静かに待つ人の妨げになることは避けましょう。静かに待つ姿勢が、信仰に対する敬意も表すのではないでしょうか。どうしても列が長いときは、時間を改めて再訪するのも一つの選択です。

④ メモ帳やノートなど“御朱印帳以外”に書いてもらう

御朱印は、正式な御朱印帳にいただくのが基本です。メモ帳やノート、手帳などを差し出すのは失礼にあたります。寺社側でも断る場合が多く、御朱印帳を忘れた場合は「書置き(紙での御朱印)」を受けて、後から貼り付けるようにしましょう。

⑤ 書いてもらっている最中に話したりスマホをいじる

御朱印を書いている時間は、神聖なひととき。大声で話したり、飲食したり、スマホを操作するのは避けましょう。筆を運ぶ音が聞こえるほどの静けさを保つのが理想です。写真撮影も、許可なく行うのは控えるべきです。書き手への感謝の気持ちをもって、静かに見守る姿勢が大切です。

⑥ お金を“支払い”のように扱う、おつりをもらうのは避ける

御朱印をいただくときに納めるお金(御朱印料・初穂料・納経料)は、料金の支払いではなく、感謝の気持ちを表すいわば「奉納金」です。つまり、御朱印を“購入する”のではなく、「参拝させてもらったお礼を形にしてお渡しする」という考え方になります。

金額の目安は、一般的な御朱印で 300〜500円、特別なデザインや期間限定の御朱印では 1000円前後が多いです。料金表のように明示されていることもありますが、これは「分かりやすく案内している」だけであり、対価という意味ではありません。

また、御朱印料にはお釣りが出ないのが基本です。事前に小銭を用意し、スムーズに手渡せるようにしておきましょう。財布から雑に取り出すのではなく、静かに両手で渡すのが丁寧です。封筒や半紙に包むのも良いですが、最近ではそのまま直接差し出しても問題ありません。

⑦ 書置きの御朱印を雑に扱う

書置き(あらかじめ紙に書かれた御朱印)も、直書きと同じように丁寧に準備されたものです。折ったり丸めたりせず、クリアファイルなどに入れて持ち帰り、帰宅後に御朱印帳へきれいに貼りましょう。

リンク

リンク

御朱印帳の裏面は使っていい?最初のページから最後の扱い方まで解説

- 御朱印帳の最初のページはどっち?右開き・左開きの見分け方

- 御朱印帳1ページ目は伊勢神宮がいい?“最初に書く神社”の考え方

- 裏面を使うのは失礼?おすすめの使い方と注意点

- 御朱印帳の裏面はどこから書く?裏側の最初のページ・上下の向きを解説

- 御朱印帳の最後のページはどう使う?使い終えた後の保管と納め方

- 一人で御朱印巡りをしてみよう

御朱印帳の最初のページはどっち?右開き・左開きの見分け方

御朱印帳を使い始めるとき、最初に迷うのが「どちら側から開けばいいのか」という点です。蛇腹タイプが多い為、見た目には上下や左右の区別がつきにくく、「うっかり裏から始めてしまった」「左開きにして渡してしまった」と不安になる人も少なくありません。

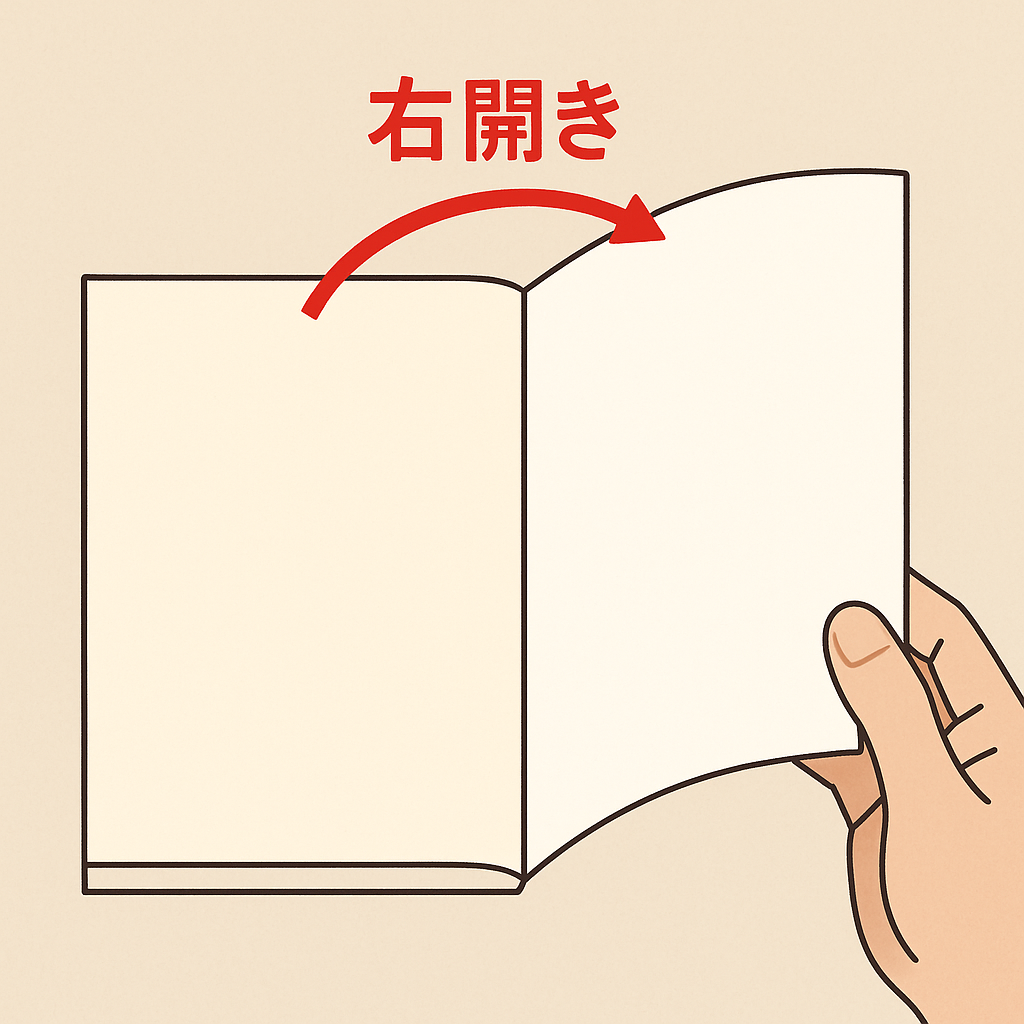

開く向きは「右開き」が基本

御朱印帳は、右開き(左から右へめくる) が基本です。和綴じの書物や経本(お経を記した折り本)と同じで、古来より日本の書物は右開きが主流でした。つまり、右側に開いて最初のページを使うのが正しい形です。

辰子

辰子国語の教科書やノートと一緒ですね!

和綴じタイプは、右側に穴を開けて紐などで綴じた形式で、まるでノートのように使えるのが特徴です。綴じ紐を外してページの順番を入れ替えたり、本紙を追加してページを増やせるものもあります。ページ構成が一定方向に固定されているため、どちらが最初のページかが分かりやすいのも利点です。

一方、近年主流になっているのが蛇腹タイプ。一枚の紙を折りたたんだ形状で、左右どちらからでも開けるため、「どちらが最初?」と迷う人が多いようです。基本的には、国語の教科書やノートと同じく右開き(左から右へめくる)が正しい向きです。国語のノートと一緒で「右開き」と覚えておくとわかりやすいです。

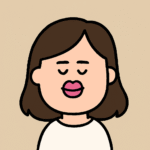

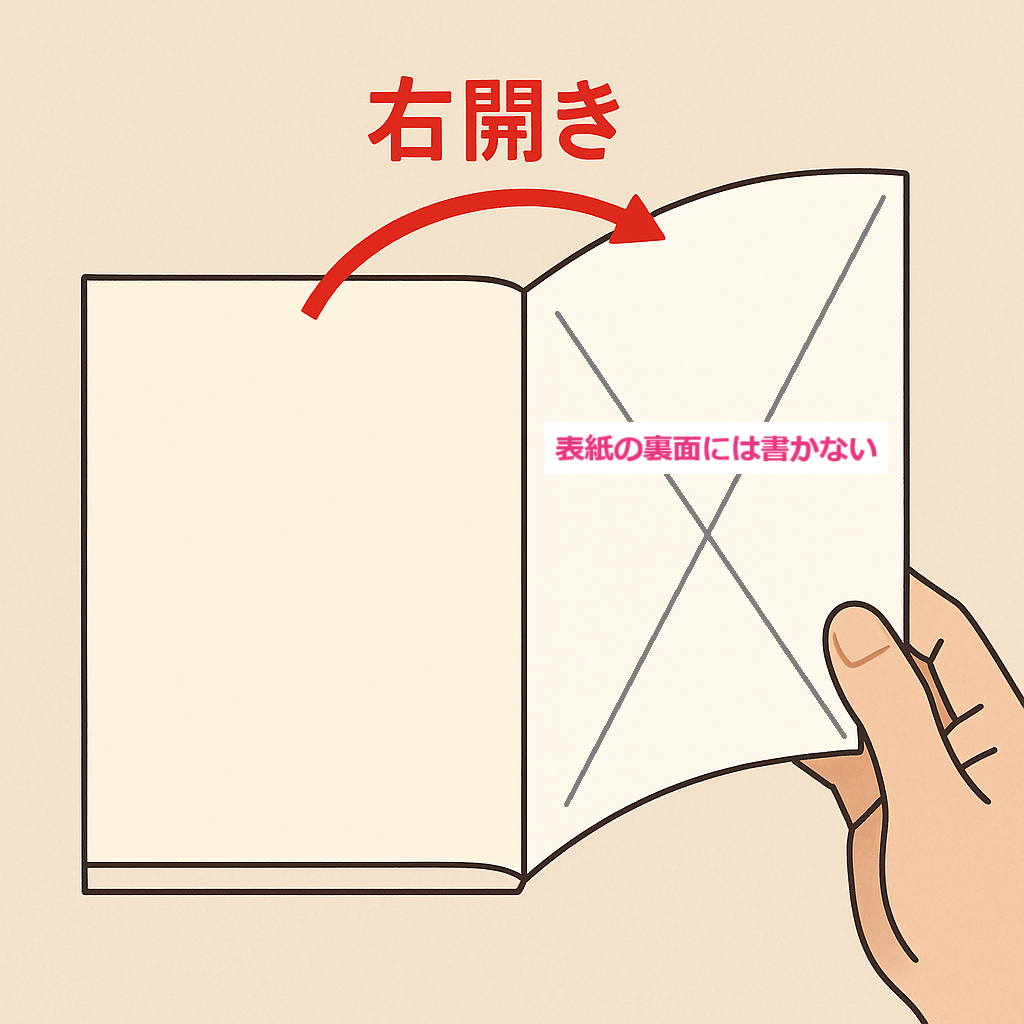

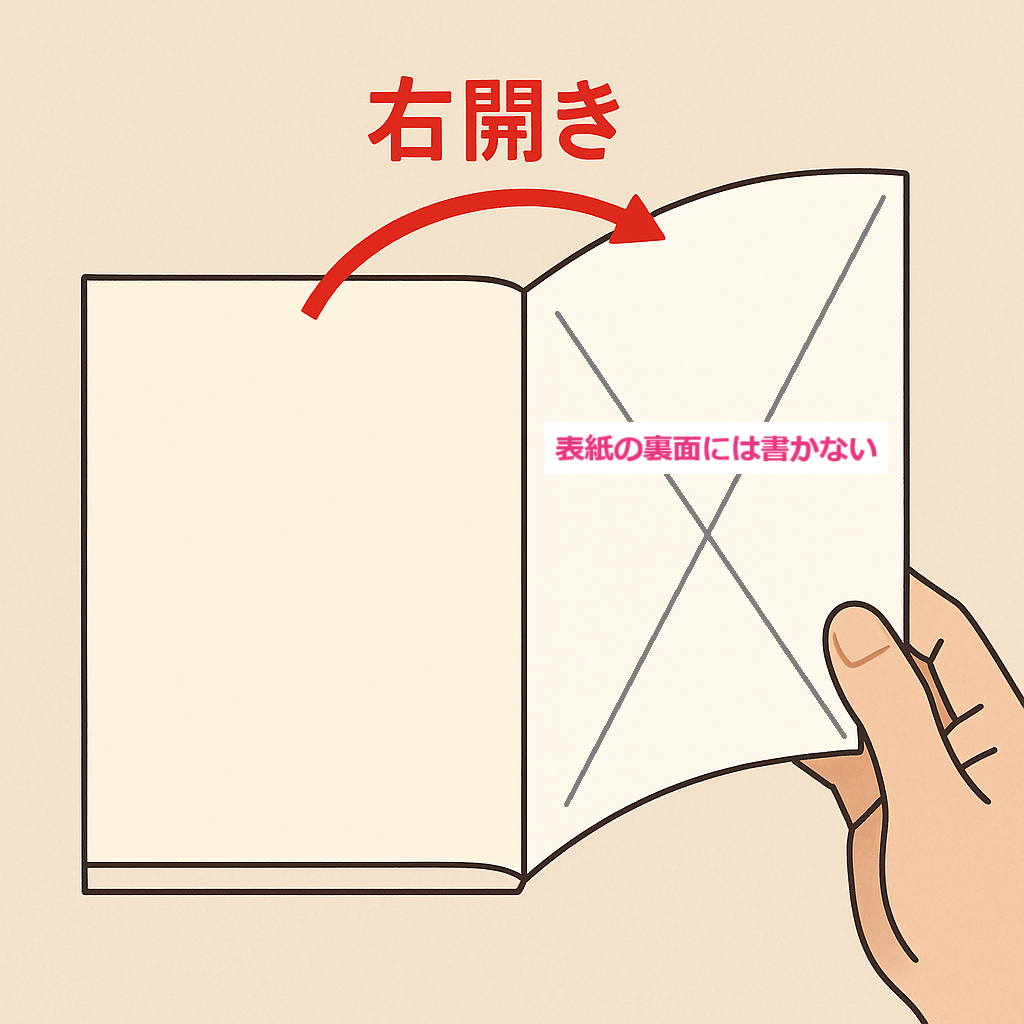

御朱印帳の裏表紙には御朱印を書いてもらわないのが基本

右開きにしたときの表紙の裏(つまり裏表紙の内側)は、構造上どうしても厚紙や糊付け部分があり、硬くて筆が通りにくいものです。そのため、御朱印を書き始める際は、裏表紙ではなく、その次の半紙部分からお願いするのが一般的とされています。

迷ったときは、御朱印をお願いする際に「最初のページはこちらでよろしいですか?」と確認すると丁寧です。寺社の方も書きやすい位置を案内してくれるため、安心してお願いできます。

左開きや裏から始めてしまった場合どうする?修復できる?

「裏から始めてしまった」「左開きで押してもらってしまった」という場合、やり直すことはできませんが、やり直す必要はありません。御朱印は「その時の参拝の証」です。神社やお寺の方も「大切なのは心であり、ページの向きではありません」と話されることが多く、気にせずそのまま続けてもマナー違反とはなりません。

御朱印帳は“完璧に使うための道具”ではなく、“祈りや感謝を形にする記録帳”です。多少の誤りがあっても、参拝した気持ちが込められていれば、それ自体が大切な一冊になります。

御朱印帳1ページ目は伊勢神宮がいい?“最初に書く神社”の考え方

御朱印帳を使い始めるとき、「最初のページは伊勢神宮にとっておくべき?」という話を聞いたことがある人も多いかもしれません。SNSや一部の御朱印ガイドでは「1ページ目は伊勢神宮から始めるのが良い」と紹介されることがありますが、実際のところ、これは公式な決まりではなく、あくまで“慣習”や“おすすめの始め方”のひとつにすぎません。

御朱印の1ページは伊勢神宮?

- 伊勢神宮が“特別視”される理由

- 正しい理解:公式なルールではない

- 伊勢神宮を1ページ目にしたい場合のポイント

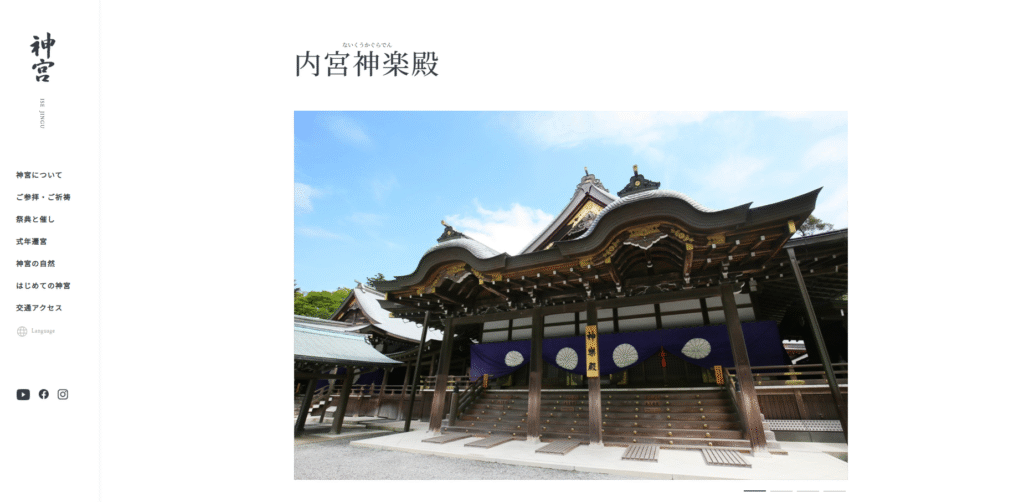

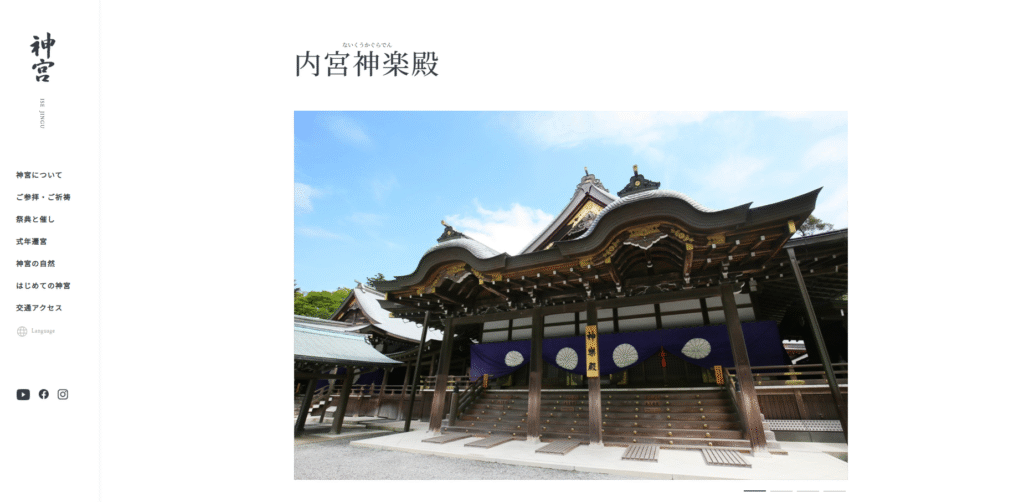

伊勢神宮が“特別視”される理由

伊勢神宮(三重県伊勢市)は、皇室の祖神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀る内宮と、衣食住を司る豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る外宮の二社を中心とする、日本を代表する神社です。古来より「全国の神社の中心」とされ、神社の頂点に位置する存在とも言われます。

そのため、「御朱印帳という祈りの記録を始めるなら、最も尊い伊勢神宮から」という考え方が生まれ、やがて“1ページ目は伊勢神宮”という慣習が広まりました。江戸時代の「お伊勢参り」文化(=一生に一度は伊勢へ)が背景にあるとも言われています。

正しい理解:公式なルールではない

ただし、伊勢神宮側や神社庁などが「1ページ目にすべき」と公式に定めているわけではありません。多くの御朱印解説サイトや書籍でも、以下のように説明されています。

- 御朱印帳の1ページ目にどの神社を書くかは自由

- 伊勢神宮を1ページ目にするのは“おすすめ”であり義務ではない

- 順番よりも、感謝の心で参拝することが大切

つまり、「伊勢神宮でなくては失礼」という考え方は誤りです。御朱印帳は、自分の信仰や旅の記録を残すもの。地元の氏神さまや、思い出のある寺社から始めてもまったく問題ありません。

伊勢神宮を1ページ目にしたい場合のポイント

それでも「いつかは伊勢神宮から始めたい」と思う人は多いでしょう。

その場合は、次のような工夫をしておくと安心です。

伊勢神宮を1ページ目にしたい場合のポイント

- 最初の1〜2ページを最低限空けておく

→伊勢神宮は外宮→内宮の順で参拝するのが正式なため、最低限2ページ分を確保しておく人が多い - ページの混在を避けたい場合

→「伊勢神宮専用の御朱印帳」を別に用意するのもおすすめ

御朱印帳の1ページ目を伊勢神宮にするかどうかは、信仰や慣習の違いであり、正解は一つではありません。

伊勢神宮から始める人にとっては“祈りの原点”となり、地元の神社から始める人にとっては“日常の感謝を刻む記録”になります。どちらの始め方にも、それぞれの意味と美しさがあります。

また、伊勢神宮を訪れる際は「外宮 → 内宮」の順で参拝するのが正式とされています。さらに、伊勢神宮には御朱印を受け取れる場所が全部で7か所(内宮・外宮のほか、別宮など)あり、すべてを巡ることもできます。より丁寧に記録したい方は、伊勢神宮専用の御朱印帳を別に用意するのもおすすめです。

大切なのは、ページの順番や形式ではなく、一社一社を丁寧に参拝し、感謝の気持ちを込めて御朱印を受け取ること。その積み重ねこそが、あなた自身の祈りの軌跡となり、御朱印帳を世界に一つだけの特別な一冊へと育ててくれます。

裏面を使うのは失礼?おすすめの使い方と注意点

「裏面を使うのは失礼では?」という疑問もよく耳にします。これもタブーではありません。

蛇腹式(じゃばらしき)の御朱印帳は、片面を“表”、もう片面を“裏”として扱いますが、どちらも使用しても問題ありませんので安心してください。

ただし、裏面を使うときに注意したいのが紙質と保存性です。

| 項目 | 裏面を使う場合 | 裏面を使わない場合 |

| 見た目・保存性 | 紙質によっては墨が裏写りすることがあり、見た目がやや不安定 | 片面のみ使用することで、にじみや裏写りがなく美しく保てる |

| ページの節約 | 両面を使えるため、一冊で多くの御朱印を残せる | ページ数が半分になり、新しい御朱印帳を早く用意する必要がある |

| 表具・掛軸化 | 裏に御朱印があると貼り合わせができないため、表具には不向き | 表だけ使用していれば掛軸や額装がしやすい |

| 寺社での扱い | 多くの寺社で裏面使用は問題なし。 | 一般的で無難。 |

紙が薄い御朱印帳では、墨や朱印が裏写りしてしまうことがあります。また、後に御朱印帳を「掛軸(かけじく)」や「表具(ひょうぐ)」として飾る場合、裏面に御朱印があると貼り合わせができないため注意が必要です。

こうした理由から、“裏面を使わない方が見た目が美しく、将来的にも扱いやすい” としている人が多いです。見た目をきれいに保ちたい人や、記録として長く残したい人は、表面のみの使用が無難です。

一方で、御朱印巡りの回数が多い人や、御朱印帳の保管スペースをできるだけ減らしたい人には、裏面を活用するという方法もあります。たとえば「表は神社」「裏はお寺」と分けて整理したり、「表は直書き」「裏は書置きを貼る」といったように、用途を分けて使うのも一つの工夫です。

最近では、紙質が厚く裏写りしにくい御朱印帳も多く販売されているため、両面を使っても美しく保てるものが増えています。

リンク

使い方の正解はひとつではなく、自分の参拝スタイルに合わせて工夫しながら、心地よく御朱印巡りを続けていくことが大切です。

御朱印帳の裏面はどこから書く?裏側の最初のページを解説

ではもし、裏面を使用する場合、

どのページが最初のページになるのでしょうか?

裏面を始めるときの最初のページはどこ?

裏面を始めるときの基本として、まず覚えておきたいのは、日本の縦書き文化と同じく「右から左へ進む」のが自然な流れということです。つまり、裏面を使う場合も、右側のページから始め、左方向へと進めていく形が一般的です。ただし、これはあくまで慣習的なものであり、明確な決まりではありません。

また、表紙の裏面のときと同様、裏表紙も厚く書きにくいことが多いので、一般的には裏表紙の裏面は開けて、書いてもらうのが一般的なようです。

御朱印帳の最後のページはどう使う?使い終えた後の保管と納め方

御朱印帳を使い切ると、「最後のページまで書くべき?」「納めたほうがいい?」と悩む人も多いでしょう。

結論から言えば、最後のページは無理に埋めなくてOKです。

理由は以下の通りです。

- 裏表紙の裏面にあたるため、紙が硬く墨がにじみやすい

→裏表紙は構造上、表紙との貼り合わせ部分に近いため、押印がきれいに出にくく、書きにくい箇所。 - 掛軸や表具に仕立てる際、最後の折り部分を貼り合わせることがある

→裏面や最後の折り目に御朱印があると加工が難しくなる場合も。 - 最後に自分の名前や日付を記して締めくくる人もいる

→余白として残し、そこに自分の名前や日付を書いて締めくくる人も。

使い終えた御朱印帳はどうする?

御朱印帳がいっぱいになったら、新しいものに切り替えて構いません。使い終えた帳面は、神社やお寺に納める義務はなく、自宅で大切に保管すればOKです。

もし、やむを得ず処分したい場合は、通常の紙ごみとして捨てても問題ありませんが、信仰的な観点からは「お焚き上げ」に出すのが丁寧な方法とされています。

多くの神社やお寺では、年末年始や節分の時期に「古札納め所」や「お焚き上げ供養」を行っており、御守やお札と一緒に御朱印帳を納めることができます。その際は、表紙などにビニールや金具が使われている場合、燃える部分(中紙)だけを取り出すようお願いされることもあります。

特に決まったルールはありませんが、長く参拝を共にした御朱印帳だからこそ、感謝の気持ちを込めてお焚き上げしてもらうと、気持ちよく次の一冊を始められるでしょう。

一人で御朱印巡りをしてみよう

御朱印帳の使い方には、決まりも正解もありません。最初のページをどの神社にするか、裏面を使うかどうかも、自分の考えで大丈夫です。大切なのは、ひとつひとつの参拝を丁寧に重ねていくこと。そうして少しずつページが増えていく過程そのものが、御朱印巡りの醍醐味といえます。

一人で神社やお寺を訪れる時間は、にぎやかな観光とは違い、静かで落ち着いたひとときです。鳥の声や木々の揺れる音、風の感触に耳を澄ませると、自然と呼吸が深くなっていく。そんな感覚を味わえるのも、御朱印巡りの魅力です。

御朱印帳を手に歩くと、行き慣れた街の中にも新しい発見があります。仕事帰りに立ち寄れる小さな神社、旅行先で偶然出会ったお寺──どの御朱印にも、その日の空気や思い出が刻まれます。一人だからこそ、自分のペースで立ち寄れ、誰にも気をつかわずに心を休められるのです。

\ 御朱印巡りの旅を予約するなら、一括検索できるサービスがおすすめ! /

総括:【初心者必見】御朱印帳の最初のページと裏面の正しい使い方|失礼にならないマナーも紹介

御朱印帳は、ルールに縛られるものではなく、自分の時間を丁寧に過ごすための道具です。順番や形式よりも、「気持ちよく、丁寧に」を大切にすることで、一冊の御朱印帳が“自分だけの旅の記録”になります。

次の休日には、少し早起きして、近くの神社を歩いてみてください。観光ではなく、自分のために訪ねる場所として。御朱印帳を開けば、その日が静かに始まります。そしてページを重ねるたびに、自分の暮らしの中に、穏やかな“一人の時間”が増えていくはずです。

あわせて読みたい

【一人旅入門】一人旅ができない女性の心理と克服法|勇気が出ない人へ贈る行動ステップ

「一人旅をしてみたいけれど、どうしても勇気が出ない」そんな気持ちを抱えている女性は意外と多いものです。SNSや動画サイトでは、一人旅を楽しむ人の写真や動画が並び…

あわせて読みたい

【一人しゃぶ葉は迷惑?】ひとりしゃぶしゃぶの魅力と安心して楽しむためのポイントを解説

「しゃぶしゃぶをひとりで食べに行くのは、少し勇気がいる」そう感じている方は、決して少なくないのではないでしょうか。しゃぶ葉は、野菜やお肉を好きなだけ楽しめる…

あわせて読みたい

しゃぶしゃぶ温野菜、一人で行くのはアリ?!初心者や女性も安心の利用ガイド

「しゃぶしゃぶを一人で食べに行く。」それってちょっとハードルが高そう…と感じる方、きっと多いのではないでしょうか?特に「しゃぶしゃぶ温野菜」は、落ち着いた雰囲…

あわせて読みたい

【一人席増加中!】やよい軒は一人でも快適!ごはんおかわり自由で満足度120%

「定食が恋しくなったら、やよい軒へ」。そんな言葉がぴったりなほど、やよい軒は日本全国で愛されている定食チェーンです。しかし、「一人で行くのはちょっと勇気がい…